未盈利的生物制藥企業亦可在A股上市了!

日期:2018/9/5

云端導讀】

中國證監會發函表示依法創造條件引導尚未盈利或未彌補虧損的生物醫藥等創新企業,發行股權類融資工具并在境內上市,這或許是受到了港交所新規的影響,今年4月份,港交所宣布允許沒有收入的生物科技公司上市,這也刺激了一批生物醫藥公司的赴港上市潮。

8月31日,根據中國證監會官網顯示,關于對政協《支持未盈利生物制藥企業在A股創業板上市融資的提案》,證監會回函表示,近年來,證監會采取多種舉措大力推進多層次資本市場建設,積極支持符合國家產業政策和發行條件的生物醫藥等創新高科技企業在境內上市。

證監會表示,2014年5月修訂實施《首次公開發行股票并在創業板上市管理辦法》,適當降低創業板發行上市的財務準入門檻,取消凈利潤持續增長的硬性要求,允許收入在一定規模以上的企業只需有一年盈利記錄即可上市,擴大了服務企業的覆蓋面,從而引導更多的資金投入需要扶持的創新高科技企業。

2016年1月修訂實施《首次公開發行股票并上市管理辦法》和《首次公開發行股票并在創業板上市管理辦法》,將獨立性和募集資金使用由發行條件調整為信息披露要求,進一步優化發行條件,突出審核重點,方便企業融資。

截至2017年底,滬深兩市上市公司達3485家,2017年全年共419家企業實現IPO,融資2186億元。全年新上市公司中高新技術企業占比近80%,其中生物醫藥企業32家,融資147億元。

截至2018年上半年,滬深兩市上市公司達3547家,2018年上半年共63家企業實現IPO,融資923億元,其中生物醫藥企業3家,融資31.7億元。

依法創造條件引導尚未盈利或未彌補虧損的生物醫藥等創新企業,發行股權類融資工具并在境內上市

根據證監會于2018年3月30日發布的《關于開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點的若干意見》,證監會將選取符合國家戰略、具有核心競爭力、市場認可度高的生物醫藥、互聯網、云計算、大數據、人工智能等高新技術產業和戰略性新興產業,達到相當規模的創新企業作為試點,嚴格按照法律法規受理審核試點企業在境內發行股票或者存托憑證。

同時,將進一步優化證券發行條件,解決部分創新企業具有持續盈利能力,但可能存在尚未盈利或未彌補虧損的情形。

針對創新企業在特定發展階段高成長、高投入、實現盈利的周期較長等特點,按照《證券法》規定的程序,報經國務院批準,證監會修改了《首發管理辦法》第二十六條和《創業板首發管理辦法》第十一條,明確規定符合條件的創新企業不再適用有關盈利及不存在未彌補虧損的發行條件。

下一步,證監會將進一步完善配套制度和監管規則,支持符合條件的創新高科技企業在境內資本市場發行上市。

港交所允許未盈利生物科技公司上市

而此前(今年4月24日),港交所正式公布《新興及創新產業公司上市制度》咨詢文件稱,允許雙重股權結構公司、尚未盈利的生物科技公司、在海外上市的創新產業企業赴港上市。

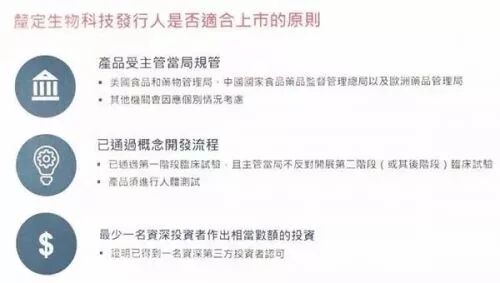

港交所發布的新上市規則允許未有收益和盈利的生物科技公司來港上市,對于這類公司,IPO時必須擁有一名資深投資者和提供相當數額投資的要求,設立參考標準,

同時,上市新規要求但擬上市公司預期市值不少于15億港元,且要符合多項要求,包括從事核心產品研發至少12個月、至少有一項核心產品已經通過概念階段進入第二期或第三期臨床試驗等。

港交所總裁李小加明確表示,允許未盈利的企業上市只局限于生物科技領域,不會擴展到該領域以外的公司。

值得一提的是,香港聯交所這次刪去了生物科技公司上市申請人須擁有“長期專利”的規定中“長期”一詞,以免該詞引起不必要的不確定及混淆。

對于將港交所作為第二上市地的企業,港交所明確,針對的目標主要是創新產業公司,相關公司需在包括在紐交所、納斯達克以及倫交所等地,最近至少兩個財年,有良好的合規記錄,在香港作為第二上市地時,預期市值最低100億港元。

目前,創新藥企赴港IPO的成功率較高

如此看來,中國證監會給予創新藥企的支持似乎還不及港交所的政策。據《經濟觀察網》報道,生物科技公司由于其自身產品研發期較長、研發周期內需要大量資金卻缺乏收入的行業特征,除了少數可以選擇在境內新三板或者美國納斯達克上市以外,幾乎只能長期依賴風險投資基金、私募股權投資基金等各類私募投資機構。而新三板與納斯達克亦分別存在著資金規模有限、企業在境外受認可程度不足等問題。

相比美國,香港與內地之間又有著獨特的地緣、語言、文化關系。香港資本市場自身特點,也使得香港資本市場對尋求境外上市融資的中國內地企業具備一定吸引力。所以,香港往往成為許多企業的最佳選擇。港交所對于尚未有收入的生物科技公司IPO提供了平臺,不僅對該類生物科技公司有吸引力,同時也為生物科技公司背后的投資人提供了更早期的退出渠道。

而A股上市的審核通過率不高成為擬上市公司選擇香港市場的一個重要原因,從今年一季度的數據表現來看,中國證監會審核68家企業首發申請僅僅32家獲通過,通過率僅為47.06%;相較而言,赴港IPO的成功率則高得多。

杏澤資本合伙人強靜表示,“現在中國創新藥投資領域存在的最大問題,就是投資機構還沒有受過傷。創新藥產業經過這幾年的發展,是時候向市場輸出臨床數據或者產品銷售,這是對企業的市場檢驗。如果企業經歷住這個考驗,行業就不會出現大的問題。”

信息來源:醫藥云端工作室

|