藥品招標在爭議中走過17個春秋

日期:2017/1/19

【導讀】

改革開放后的十年間,給中國醫藥帶來“野蠻式發展”,卻解決了中國“缺醫少藥”,河南省于1995年率先在公立醫療機構開展藥品招標并取得了成功。1998年海口會議,我國的藥品正式踏上了“招標采購”友誼之船,在修修補補中乘風破浪了17年,即將迎來18歲的花季。

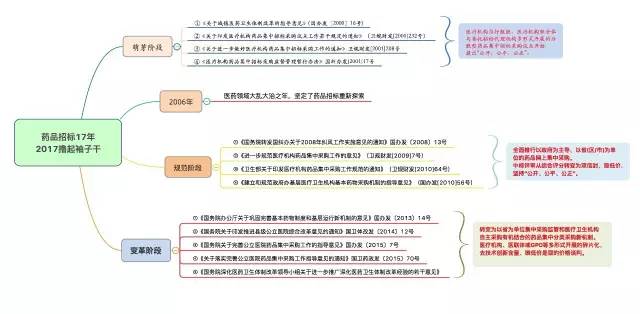

【17年藥品集中招標政策導圖】(點擊放大更清晰)

【萌芽階段】

因好奇而探索,這是一個允許自由發揮的階段。在《衛規財發〔2000〕232號》文的指導下,堅持一個中心,兩個基本點,懵懵懂懂度過了第一個7年。

一個中心:堅持公開、公平、公正的原則,積極引進競爭機制,降低藥品虛高價格,杜絕假劣藥流入醫療機構,切實減輕患者和社會的不合理醫藥費用負擔。

兩個基本點:一是醫療機構是藥品招標采購的行為主體,具有編制招標文件和組織評標能力的醫療機構自行組織或聯合組織招標采購,也可委托招標代理機構(海虹為主的時代)開展招標采購。

二是從實際出發因地制宜確定采購形式和采購目錄,質量第一,依照質量價格比優化的原則確定中標藥品,確保臨床用藥。

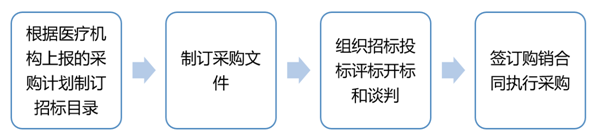

提出醫療機構是采購主體,為用而采。多而散的組織方,即:單個醫院、醫聯體,或醫院委托的招標機構進行,分四大塊工作內容,簡易流程如下:

制度的設計稱得上周全,但因技術平臺跟不上,招標過程中大部分工作以人工整理標書和主觀評標為主,信息的不對稱、不透明和滯后為分散的招標環境帶來嚴重詬病。

當醫藥購銷生態出現“從之前的個體腐敗演變成集體式腐敗”,追根其原是藥品招標,于是乎“存廢之爭”開始了。

2006年醫藥與監管的暴動,讓整個行業出現顛覆性忐忑。以由政府主導、省為單位統一網上藥品集中招標采購正式全面鋪開。

這是一種從分散到集中的聚攏,其目標是以省統一用專業化、社會化和信息化來規范醫院的藥品采購通路,建立一套自1998年以來從計劃經濟轉向市場經濟后能與國際慣例接軌的藥品招標體系。

【規范階段】分散→集中

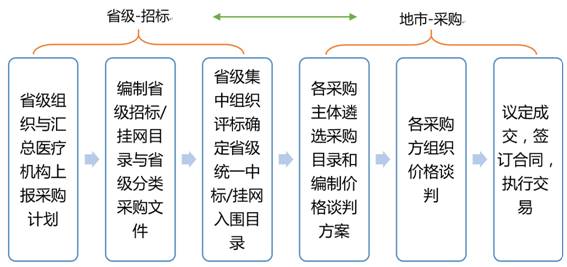

由政府主導的省級藥品集中采購是一個轟轟烈烈的七年,從2007年到2013年間,是招標君們最能得到歷練的時光,藥品購銷領域也是干得熱火朝天、風生水起。

省級藥品集中采購特點是五個“統一”。

-

統一《采購平臺》以省為單位建立招標采購平臺。

-

統一《招標目錄》。全品種,省去了醫療機構上報采購計劃環節。

-

統一《采購文件和方案》。以省為單位統一制訂規范、科學和標準的采購方案和評標體系。

-

統一《中標目錄》。省級集中招標采購中標結果出來后,全省各級非營利性醫療機構統一執行該結果,醫療機構根據臨床需要組織采購。

-

統一《采購價格政策》。由省級價格管理部門運用專業的價格制度確定零售價格,并進行管理和監督。

相比第一個七年,從組織形式上有兩個轉變。從“為用而采”制訂“招標目錄”轉變為“全品種采購目錄”;

從“一個信封綜合總得分來PK”轉變為“雙信封技術標+商務標分別評審以價格來PK”。其套路之深厚,讓藥企培養出了一代又一代技術型藥招人才。

有專家說政府主導的省級藥品集中采購無非是強化政府主導,從而便于對各種利益鏈的重新分配。

在我看來,這七年的藥品集中采購雖然行政化一手操辦,但從相對論角度實現了政府、工商業、醫院和患者多方共贏。

政府層面:親身體驗從研究制訂采購文件到組織多方參與藥品招標、投標、評標、中標、配送、使用和監管整個過程,嘔心瀝血,積累了豐富的實操經驗,掌握了醫藥購銷領域一手信息和數據,為后來建立大數據奠定了基礎。

工商業:一定時期一個省只需參與一次集中投標,解放了生產力。綜合評分促進了投標企業對藥品研發的創新和產業的升級;

因一個省只有一次投標機會,讓投標君們全身心地研究每個省的招標方案,制訂個性化的投標策略;配送企業可以在執行期內安心地做好區域內的藥品配送,保障供應。

醫院:在標準化集中招標采購中標藥品目錄內選擇臨床所需要的藥品,購銷很和諧。

患者:省級集中招標采購降低了藥品價格;掛號費2塊錢;診療過程中醫生會根據問診情況盡量避免檢查,適當開些藥物。

這七年里,醫藥行業得到了迅猛發展,越來越多的國產藥品走進了國際市場,帶回了國外領先的研發與創新技術,提高了我國人民的健康水平。

是可喜的,不知何時從西西伯利亞刮來一陣50年難得一遇的寒流:“看病貴、回扣風,要“破除以藥養醫“,究其原因是行政權力干預著的藥品集中采購。

讓藥品集中采購去行政化或直接取消藥品招標,由市場供需來決定的高呼聲如吹響的集結號,選出了200個醫改試點城市允許藥品自主創新采購。自主采購真能驅走寒流帶來政府、企業、醫院與患者的暖冬?拭目以待。

【變革階段】

用“變革“二字,革命尚未完成,我們仍需前行。當任何努力與付出都在遭受爭議卻還在做著蒼白的解釋時,我們需要回頭看看走過的痕跡,歷史的車輪是不會撒謊的。變則通,這也許是最后的拼博。

為改革和完善公立醫院藥品集中采購機制,充分發揮市場在資源配置中的作用,提高公立醫院在藥品采購中的參與度,一種以省為單位的集中采購監管和醫療衛生機構自主采購有機結合的藥品集中采購新機制順應而生。濃縮一下有兩個特點:

歷史總是驚人的相似。招標君們恍惚間又回到了夢開始的地方,讓采購主體回歸醫院,遵循為用而采、誰報誰使用的原則來壓縮藥品水分、降低藥品價格……我們又習慣性地梳理著新機制的工作流程。

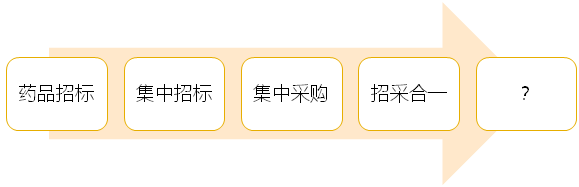

全面開展碎片化區域價格談判形式的藥品采購,削弱了近10年的省級藥品集中招標采購的意義,曾主張發揮省級批量采購優勢的價值需要再評估,現階段的省級入圍只是讓藥品獲得進入“帶量采購“的談判資格。

失去了物價部門對價格引導的藥品在面對高頻率、多形式的價格談判如同趴在窗玻璃上的蒼蠅,前途一片光明,卻被撞得頭破血流。

藥品集中招標采購的“存廢之爭”再度上演。在爭議中發展的藥品招采之路還能走多遠?

變革總會有陣痛,2016年做了一年的夢后還是給痛醒了,冷靜與客觀的背后總會有新的感悟。

省級集中招標與自主談判采購相結合,這是一條能落實招采合一的通路,而醫療機構的參與度能實現從采購到使用的量的轉化,關鍵看落地。

【寄語】

風雨17年

藥品招標一直戴著“降藥價“的面紗度過了17年,即將全面上演的醫聯體或委托形式(GPO等)的采購模式讓醫改中最能聽得見炮聲的醫療機構站出來了。

采購主體將藥品價格放到桌面上來談判,這是勇氣,是仍堅信藥價擠擠會有的、壓壓會降的美好夢想。藥品價格帶著這個夢去實現政府要降價、醫院要發展、企業要利潤、患者要實惠的責任,直到最后那點溫存殆盡。

看春秋輪回,望九州大地,頓覺厚重:

當醫院在藥品采購中的參與度越來越高,且發揮自主采購的效用突顯后,省級集中采購的價值如何延生?

中醫藥是我們千百年來最珍貴的財富,CFDA批準的中成藥中雖有一部分并不是以治病原則配方制成,導致當前藥品集中采購均采用以適應癥歸類同組價格PK,忽略了那些對有明確作用機制的治療性中成藥或新藥的臨床價值。

如此下去,如何實現國務院印發《中醫藥發展戰略規劃綱要(2016-2030年)》中推進中醫藥創新和中藥新藥創制?

2017年已悄然來了,落實公立醫院藥品分類采購、200個試點改革城市和想創新區域的自主價格談判、公立醫院藥品采購逐步推行“兩票制“、醫療服務價格改革、全面推進支付方式改革、醫療聯合體組建、健全分級診療配套政策……

你帶著我,我跟著你,擼起袖子,風雨同舟,加油!

信息來源:醫藥云端工作室

|