[健康界]浙大一院自主研發藥房智能配發系統 患者候藥時間縮短23s

日期:2016/10/13

造成患者“看病煩”的原因不止“三長一短”,還有候藥時間。浙大一院自主開發的全信息化藥房智能配發系統,讓每位患者平均候藥時間縮短了23s,它是如何做到的?

掛號排長隊、就診排長隊、繳費排長隊,看病時間短,“三長一短”是患者滿意度低的主要原因之一,直接造成了患者“看病煩”。其實除了以上“三長”,還有一個候藥時間長,不光影響了患者體驗,而且還給醫院的秩序提出了挑戰。

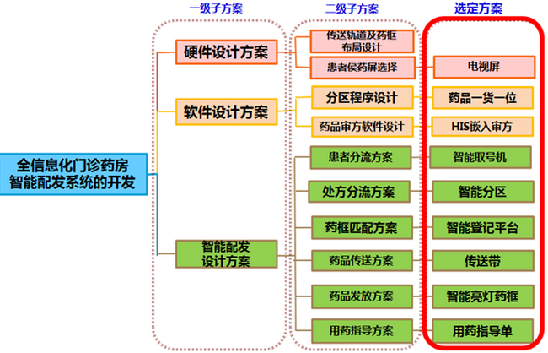

通過對現狀進行調查分析,浙江大學附屬第一醫院(以下簡稱浙大一院)藥學部發現,影響患者候藥時間的主要問題是平均處方調配時間,而對其造成影響的主要步驟為處方調配、后臺審核、前臺處方發放。為了改善這一狀況,在綜合評估項目方案原理和條件影響力并對項目有效性、可行性、時間性、經濟性和自主性加權平分以及課題查新后,浙大一院藥學部自主開發了一套全信息化藥房智能配發系統。

經驗證,該系統不但可以明顯改善患者候藥體驗,使每位患者候藥時間至少縮短了23s,還提高了藥師工作效率,降低了調劑差錯及損耗,同時開啟了藥學物聯網管理模式,實現了藥學供應保障型向技術服務型的轉變,令各方滿意度大大提高。

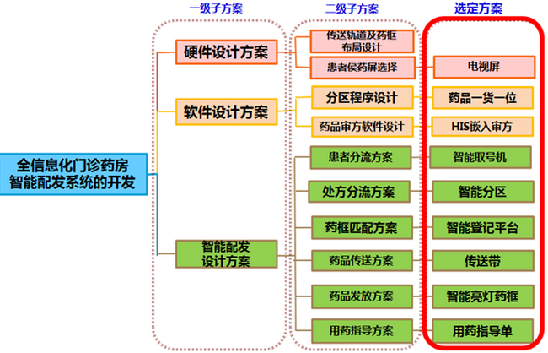

最佳設計方案 源自對三大板塊的逐一評分

全信息化意味著智能配發系統各階段與醫院信息系統(Hospital Information System, HIS)全程無縫化連接。智能配發系統包括智能排號系統、HIS信號接收匹配平臺、智能傳送系統、緩存提示系統以及處方審核系統。在對硬件、軟件、智能配發三大板塊逐一評分后,確定了最佳設計方案,基于此方案,預計門診處方平均調配時間下降超過20%,即由91.76s降為73.41s,平均節省時間19s多。

基于對項目的整體規劃 浙大一院實施了五大措施

措施一,配置智能傳送帶,采用雙入口模式,確保A入口優先;候藥屏換為電視屏,柜臺設計成大窗口敞開模式,提高有限場地的利用率。

措施二,設置智能取號機,對患者進行分流;同時基于藥房大數據分析,編寫藥品智能分區程序,將調劑區分為A/B區,根據藥品比重分配處方,設輸液窗和兒特藥窗,確保一貨一位。

措施三,引進一體化智能登記平臺,實現全程掃碼記錄工作;綁定智能藥框唯一編號,使每張處方只對應一個藥框,顯著提高人框、藥框匹配準確率。

措施四,開發信息交互配套軟件并編寫軟件代碼,接收HIS基礎信息,調配平臺數據,提示對應亮燈藥框和藥師調配相關信息,統計查詢處方和工作量,同時邀請專業的軟件工程師對系統進行指導。

措施五,以醫院處方為藍本,設計用藥指導單,藥品目錄覆蓋率達100%,同時將藥品按口服、外用、注射進行分類,并清晰標示需要特殊存儲和特殊交代的藥品。

最后邀請浙大一院設備科對系統和各項功能模塊進行調試并記錄,確認運行正常后開始投入使用。

凸顯門診優勢 全信息化智能配發系統獲好評

使用全信息化智能配發系統后,門診處方平均調配時間由91.76s降為68.28s,比預計的73.41s還低,患者候藥時間平均減少23.48s,其中主要體現在二級庫補藥、按品種貼口服標簽、找對應框和口服標簽打印。

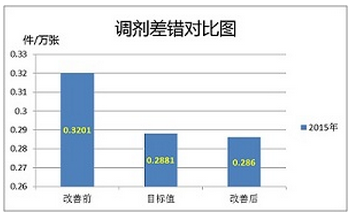

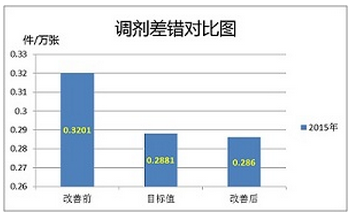

流程改造完成后,根據門診藥房查檢數據和其他相關部門的反饋,調劑差錯率降為0.2860件/萬張,目標達標率107.66%。

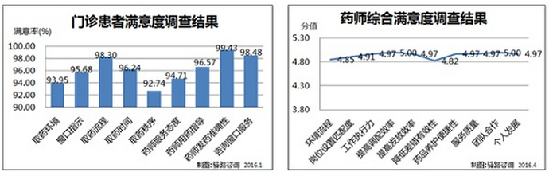

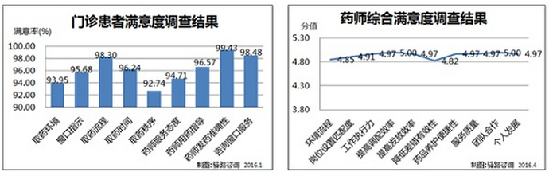

通過第三方公司調查,患者總體滿意率達98.2%,員工綜合滿意度達4.94分,全信息化智能配發系統獲得了患者及員工的普遍認可和好評。

此外,利用全信息化智能配發系統,浙大一院不但在保證總體工作量上升30%的前提下,縮減了10%的工作人員,實現了人力的優化,還獲得了包括智能發藥系統、藥品暫存裝置及系統、智能藥籃、取藥裝置以及發藥系統在內的多項新型實用專利,同時已發表兩篇文章。

由于全信息化藥房智能配發系統具有重大的經濟效益和實用價值,該系統榮獲浙江省優秀QC(QUALITY CONTROL,質量控制)成果一等獎和2016浙江省醫院品管大賽金獎,并獲推參加全國優秀質量獎,同時成為了綜合性醫院優化信息管理,推動學科建設、改善藥學服務、提高患者滿意度、創新藥學品質的標桿示范醫院。

信息來源:健康界

|