別被華潤(rùn)與鳳凰合并誤導(dǎo)了民營(yíng)醫(yī)療發(fā)展

日期:2016/4/11

摘要雖然兩家合并后擁有和管理11780張床位,7家三級(jí)醫(yī)院和12家二級(jí)醫(yī)院,但是其醫(yī)療總收入并不與其規(guī)模相匹配。

今日,華潤(rùn)醫(yī)療與鳳凰醫(yī)療合并的新聞鋪天蓋地般席卷各大醫(yī)療媒體,各微信圈也在傳播合并背后的各種故事。透過(guò)繁華的背后,我們更應(yīng)該冷靜的思考一下未來(lái)民營(yíng)醫(yī)療的發(fā)展。

雖然兩家合并后擁有和管理11780張床位,7家三級(jí)醫(yī)院和12家二級(jí)醫(yī)院,但是其醫(yī)療總收入并不與其規(guī)模相匹配。從公布的數(shù)據(jù)來(lái)看,華潤(rùn)醫(yī)療6000張床位2015年醫(yī)療總收入為24.1億元,平均每張床位年收入為40萬(wàn)元,這一水平僅相當(dāng)于2014年全國(guó)2萬(wàn)多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)的平均水平。又如,床位僅比華潤(rùn)醫(yī)療多1000張的鄭大一附院,擁有7000張床位,2015年醫(yī)療總收入為84.09億元,其每張床位的年收入是華潤(rùn)醫(yī)療的3倍,二者間的差距懸殊頗大。

《財(cái)富》雜志每年所評(píng)選出來(lái)的全球500強(qiáng),近年來(lái)也一直被人嗤之為僅僅只是500大而已。企業(yè)的發(fā)展依靠的并非只是規(guī)模這單一指標(biāo),而是需要企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。君不見(jiàn),全球規(guī)模排名靠前的企業(yè)其生命周期未必長(zhǎng)于規(guī)模小的企業(yè),30年前500強(qiáng)排名前十的企業(yè),現(xiàn)在大多已經(jīng)落日黃花甚至是煙消云散。

對(duì)于1萬(wàn)多家規(guī)模偏小的民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō),其當(dāng)務(wù)之急還是在于如何提高醫(yī)療技術(shù)、吸引人才、提升患者滿意度才是正道。

在《全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要(2015—2020年)》中,政府期望到2020年,社會(huì)辦醫(yī)的市場(chǎng)份額能夠達(dá)到25%,可以想象今后的醫(yī)療市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。更多高水準(zhǔn)、高起點(diǎn)、高質(zhì)量的社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)會(huì)涌現(xiàn)市場(chǎng),大型資本與國(guó)內(nèi)外一流醫(yī)院合辦的民營(yíng)醫(yī)療不斷頻現(xiàn)。對(duì)于領(lǐng)先一步的醫(yī)院集團(tuán)來(lái)說(shuō),如何保證持續(xù)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),保持醫(yī)院的成長(zhǎng)力至關(guān)重要。

此外,國(guó)際上的巨型醫(yī)療集團(tuán)也開(kāi)始悄然布局,如美國(guó)最大的協(xié)助型養(yǎng)老服務(wù)及醫(yī)療投資集團(tuán)——哥倫比亞太平洋管理集團(tuán),已經(jīng)開(kāi)始在無(wú)錫設(shè)立醫(yī)院,未來(lái)將通過(guò)國(guó)際領(lǐng)先的醫(yī)療技術(shù)和國(guó)際一流的醫(yī)療管理經(jīng)驗(yàn)參與國(guó)內(nèi)醫(yī)療競(jìng)爭(zhēng),相比眾多重宣傳輕技術(shù)的國(guó)內(nèi)民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)外資機(jī)構(gòu)更加注重醫(yī)療品質(zhì)和患者體驗(yàn)。

醫(yī)院成長(zhǎng)力至關(guān)重要

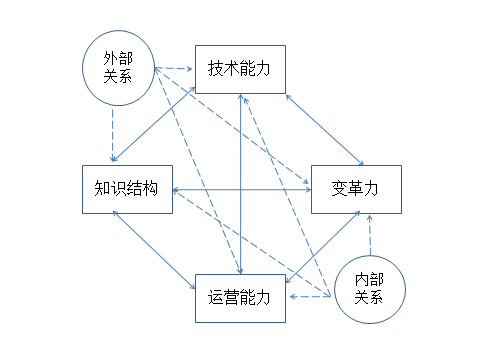

保持與塑造醫(yī)院的成長(zhǎng)力,需要提高和增強(qiáng)以下六個(gè)方面:知識(shí)結(jié)構(gòu)、技術(shù)能力、變革力、運(yùn)營(yíng)能力、內(nèi)部關(guān)系、外部關(guān)系,這六大指標(biāo)又構(gòu)成了相互驅(qū)動(dòng)的因果關(guān)系,我們可以用醫(yī)院“成長(zhǎng)力鉆石模型”(圖1)來(lái)具體描述醫(yī)院的成長(zhǎng)潛力和競(jìng)爭(zhēng)能力。

圖1:醫(yī)院成長(zhǎng)力鉆石模型

(資料來(lái)源:曹健 中國(guó)縣市醫(yī)院成長(zhǎng)力評(píng)價(jià)體系)

這六大指標(biāo)又細(xì)分為34個(gè)二級(jí)指標(biāo),從而形成一個(gè)財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)相結(jié)合的360度衡量體系。

健康中國(guó)戰(zhàn)略下的醫(yī)院再定位

在近期中央所發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年(2016-2020年)規(guī)劃綱要》中提出:推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè),堅(jiān)持預(yù)防為主的方針,建立健全基本醫(yī)療衛(wèi)生制度,實(shí)現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),推廣全民健身,提高人民健康水平。

當(dāng)前,我國(guó)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)定位是以患者為重心,據(jù)統(tǒng)計(jì)我國(guó)的亞健康人群比例高達(dá)70%。健康中國(guó)的實(shí)現(xiàn)必然會(huì)帶來(lái)發(fā)病人群比例的降低,將更多的居民從院內(nèi)診治前移到院前預(yù)防與干預(yù)管理。對(duì)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō),今后成長(zhǎng)力的獲得不可能再是單純依靠規(guī)模的擴(kuò)大和收治常見(jiàn)病多發(fā)病來(lái)維持,而是需要戰(zhàn)略的重新定位才能夠迎接新的挑戰(zhàn)。

(曹健,健康界眾說(shuō)認(rèn)證作者,清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院醫(yī)療管理研究中心、對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心研究員。著有《醫(yī)院產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)作與集群化》一書(shū)。)

信息來(lái)源:健康界

|